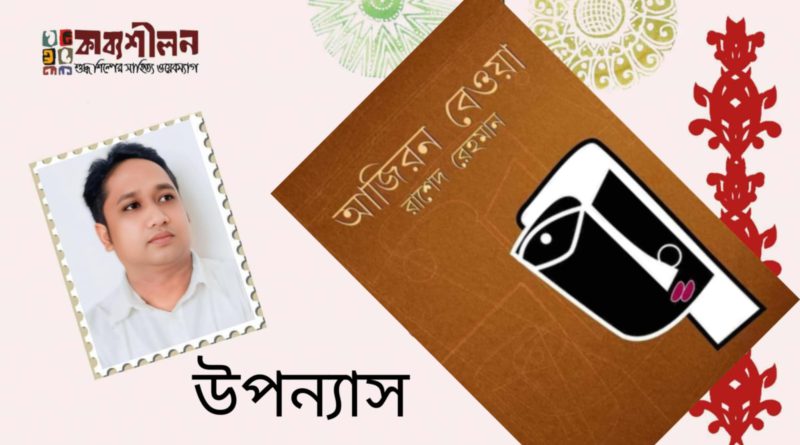

উপন্যাস─ আজিরন বেওয়া। রাশেদ রেহমান ─পর্ব প্রথম

এক

সুজলা-সুফলা নদী বাংলা। বুক চিরে বয়ে গেছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলীসহ সাত শতাধিক নদ-নদী। কখনো শুচিস্নিগ্ধ নারীর মতো কুলুকুলু রবে, আবার নাব্যতা হারিয়ে অসহায় বৃদ্ধের মতো রূপ ধারণ করে। আবার কখনো করালগ্রাসীর রূপ নিয়ে ভাঙে তীর। বন্যা হয়ে গ্রাস করে বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট, হাটবাজার, স্কুল-কলেজ আর ফসলের খেত। বন্যার পলি কৃষকের জন্য অনাবিল আশীর্বাদ বয়ে আনলেও তার ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা অনুভব করতে পারে চরাঞ্চলের অসহায় মানুষ।

কৈলাশ শৃঙ্গের হিমবাহ বেয়ে নেমে আসা যমুনা তিব্বতের পেট চিড়ে পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে আসামকে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করে কুড়িগ্রাম দিয়ে ঢুকে পড়ে বাংলাদেশে। জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ এসে শাখা বের করে দেয় যমুনা নামে। গোয়ালন্দ এসে মিশে গেছে পদ্মায়। করালগ্রাসী যমুনা খরস্রোতে হারিয়ে এখন অসাড়। নেই সেই গর্জন। ছুটে না জলের তীব্র স্রোত। তার হৃৎপিন্ড ভেদ করে বিষফোঁড়ার মতো জেগে উঠেছে অসংখ্য চর। সে চররূপ নিয়েছে জনবসতিপূর্ণ জনপদে। নাম হয়েছে যমুনার চর। এই চর কেবল চরই নয়। ধারণ করেছে বিচিত্র নাম।

চল্লিশ পাড়া গ্রাম নিয়ে মুখরোচকগল্প আছে। শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়াবাদলী চাচা করেছেন এ গ্রামের নামকরণ। মন্ডলপাড়া, সরকারপাড়া, তালুকদারপাড়া, চাকলাদারপাড়া, তরফদারপাড়া, ফকিরপাড়া (পদ্ম), কাজীপাড়া, মোল্লাপাড়া, মুচিপাড়া, হাওলাদারপাড়া, প্রামাণিকপাড়া, চেয়ারম্যানপাড়া, হিন্দুপাড়া, মাঝিপাড়া, হালাইকারপাড়া। এই গ্রামের নাক বরাবর পুঁথি-পাঠক কেরাম ব্যাপারির নামে পরিচিত দশ-বারোটি নিম্নবিত্ত পরিবারকেন্দ্রিক ব্যাপারীপাড়া।

চরাচর যেন আদিঅন্ত সবুজ আর রূপালী দরিয়ার মধ্যে বিবাহ প্রত্যেহ। নীলাভ আকাশে ভাসমান শুভ্র মেঘের আত্মীয় কাশবন যেন গভীর জলের অরণ্য মাথা তুলে, নুইয়ে, দ্যোদুল। ফুলভারে দোলায়মান। সবুজ-শ্যামল, পাখপাখালির কলরবে মুখরিত যমুনার পেটে জেগে ওঠা চরগ্রাম। হাস্নাহেনা, বকুল, কদম ফুলের সুবাসমাখা সমীরণে বিমোহিত প্রকৃতি; মাটির সোঁদা গন্ধ− যেন এক আদিম ও আবহমান বাংলার মৃত্তিকা মোহন বিরাজ করছে।

বাঁশঝাড় ও গাছের সুশীতল ছায়াঘেরা যমুনার স্নেহভরা গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া যমুনা চরের উত্তর-পূর্ব দিকে পলিবিধৌত চল্লিশপাড়া গ্রাম। গ্রামটি শুধু নামেই চল্লিশ পাড়া নয়; ছোট-বড়ো চল্লিশটি পাড়া বা মহল্লা অন্তর্ভুক্ত এতে, তাই নাম হয়েছে চল্লিশ পাড়া।

চরের জমি ধনীদের দখলে। অসহায় দিনমজুরদের চর ঠাঁই দিলেও ভরণ-পোষণের জোগান দেয় না। উদরের আহার আর লজ্জা নিবারণের কাপড় যোগাড়ে নিয়তির সাথে যুদ্ধ তাদের অহর্নিশ। জীবিকা নির্বাহের জন্য কামলা, বার্ষিক চাকর লাগা, বছরে একবার ধান কাঁটার কাজে সিলেট ও আইটাল কাবারে কাজ করতে যাওয়া, প্রত্যন্ত খিয়ার অঞ্চলে ধান কাঁটার উদ্দেশ্যে যাওয়া কিংবা করাতি কাম (গাছ কাটা) করতে হয়। মহিলারা অন্যের জমি থেকে রবিশস্য তুলে কিছু পয়সার বিনিময়। নাহয় ফসলের থেকে কিছুটা পাওয়ার আশায়।

ব্যাপারীপাড়ার বছির উদ্দিন সহায়-সম্বলহীন হতদরিদ্র। দারিদ্র্যের সঙ্গে তার ওঠাবসা। কোনোভাবেই তা আড়াল করতে পারে না। বছির উদ্দিনের বয়স তখন দশ, পরলোকের পথ ধরলেন বাবা। সংসারের জোয়াল উঠল বছিরের কাঁধে। চার বোন, মাসহ ছয় পেটের ভাত যোগাতে হবে তার। উপায় না পেয়ে চেয়ারম্যান বাড়িতে কাজ নিল। বছর শেষে মায়না হাজার টাকা।

বছিরের জীবনচক্র আর যমুনা বিধৌত চরাঞ্চলের যাপন যেন একই সূত্রে গাঁথা।

বাস্তবতার সেই দাসপ্রথা প্রতি বছর কার্তিক মাসের প্রথম পক্ষে ভূমিহীন দরিদ্র মানুষগুলোকে চাকরির নামে বার্ষিক চাকর লাগতে বাধ্য করে। যারা চাষবাস করতে জানে পাঁচ হাজার টাকায় মোক্তার বা প্রধান কামলা পোস্ট পায়, ছোটরা পাঁচশ’ থেকে হাজার টাকায়, কেউ কেউ পেটচুক্তিতে বছর খাটে। কেউ বাবার জন্য একটা চাদর, খাওয়া ও নিজের জামা-কাপড়ের বিনিময়ে চাকর লাগে।

চাকরলাগা কঠিন কাজ। এই কষ্টতারা ছাড়া কেউ জানে না। মধ্যরাতে লাঙল কাঁধে ছুটে মাঠে। সারাদিন পরে থাকে মাঠে। সূর্য ডুবে যায়। বাড়ি ফিরতে পারে না তবু। সন্ধ্যা নামলে দিন কামলারা বাড়িতে চলে যায়। তারা মলন পারান, ধানের আঁটি মাড়াইয়ে রাতের প্রথম প্রহর শেষে গভীর হতে থাকে। ভেঙে পড়তে চায় তাদের শরীর। গা দিতে পারে না বিছনায়। আবার গরু-বাছুর চড়াতে হয়। গোয়ালে ওঠানো, খড় কাটা তো আছেই। ফাঁকে ফাঁকে হাত লাগাতে হয় অন্য কাজে।

এভাবেই কেটে যায় দিনমান-রাত। পূর্বাকাশে দীপ্তি ছড়িয়ে কখন ভোরের সূর্য ওঠে, সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর পেরিয়ে আবার সন্ধ্যা নামে তা ঠিক ধরতে পারে না। তার হিসাব মেলানো চাকরদের জন্য এক কঠিন ধাঁধা। ঈদের দিনও নেই ছুটি। পরনে থাকে না নতুন জামা। গরু-বাছুর দেখাশোনার অজুহাতে চাকরদের ছুটি দেয় না মোড়লরা। তাই ঈদের দিনের থেকে কার্তি মাসের প্রথম দিন তাদের কাছে আনন্দের। কার্তিক মাসের প্রথম দিন তাদের ছুটি হয়। খুব সকালে নাড়ীতে টান লাগে। ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে নতুন জামা-কাপড় পরে মুক্ত পাখির মতো ছুটে চলে বাড়ির পানে। কারণ, একটি বছর সভ্যতা নামে অসভ্যের শিকল পায়ে জড়িয়ে শাসনের খাঁচায় বন্দি ছিল চাকর নামক বিংশ শতাব্দীর দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করা দরিদ্র মানবতা; মনুষ্যত্ব ছিল ধিক্কৃত। ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এক ভয়ানক সভ্যতা। যেখানে মাত্র পাঁচশ’ টাকায় এক বছরের জন্য মানুষ কিনতে পাওয়া যায়। তাই তো ছুটি পেয়ে তারা ছোটে রক্তের টানে, যেখানে রক্তের বন্ধন আছে সেই আত্মীয়দের বাড়ি। ঘুরে বেড়ায় দিনময়। প্রিয় মুখ, প্রিয় মানুষগুলোকে দেখে, তাদের দু-একটা দাবি পূরণ করে, তাদের নিয়ে একটু ঘুরে বেড়ানোর জন্য ওই একটি দিনই তাদের পরম পাওয়া, যেন অনেক সাধনার কাক্সিক্ষত দিন।

যা পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দিন। অথচ ওই দিনটিই কিনা চাকরদের জন্য শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীনতার দিন হিসেবে বড়ো দিন, আনন্দের দিন হিসেবে চিহ্নিত। দিনটি তাদের কাছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা ঝাঁপটানোর। নীল আকাশে ডানা মেলে বাঁধাহীন ওড়ার দিন। তাতেও বাদ সাধে সূর্য। এদিন সূর্যটা কেমন যেন স্বার্থপরের মতো আচরণ করতে শুরু করে; সকালে গোসল সেরে জামা-কাপড় পরতে পরতেই মাথার ওপর চলে আসে। খানাদানা আর ঘোরাফেরার আগেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল− এ যেন অসহায়দের প্রতি সূর্যের করুণ উপহাস। আড়চোখে সূর্যের দিকে তাকায় তারা; সূর্যটা যেন আরও কিছুক্ষণ ভেসে থাকে আকাশের গায়ে।

কার্তিক মাসের দ্বিতীয় দিনটি ভ‚মিহীন কৃষক ও অসহায়দের জন্য বিষাদ আর বেদনার নীল পাহাড় হয়ে সামনে দাঁড়ায়; যা ডিঙানো তাদের সাধ্যের অতীত। এ কারণেই যারা চাকর লাগে তাদের পরিজনরা মহাজনের বাড়ি রাখতে গিয়ে অবিরল ধারায় ফেলে চোখের জল। এরপর শুরু হয় এক বছরের প্রতীক্ষা!

বছিরের মা তুলানেছা বেগম ছেলেকে চেয়ারম্যান বাড়ি রেখে এসে হৃদয়ভাঙা কান্নায় দুই চোখ ভাসান। তাতেও যে তাঁর হয় না। স্বামী মারা যাওয়ার পর তাঁকেই সংসার চালানোর ব্যবস্থা করতে হয়। অথচ বছির ছাড়া তাঁর কোনো উপায় নেই। কিন্তু ওইটুকুন ছেলেকে চাকরের কাজে লাগিয়ে তো সংসার চালানো যাবে না। তাঁর যে আরও চারটি মেয়ে আছে। এতগুলো মানুষের মুখে খাবার দেয়া এক বছিরের বার্ষিক চাকরের চুক্তি দিয়ে মিটবে না! তাই ছেলেকে চাকর লাগিয়েও সংসারের ঘানি টানতে সামান্য ক’মুঠ চালের জন্য অন্যের বাড়ি ঢেঁকিতে ধান ভানতে যান, মহাজনের খেতের মরিচ তুলে দেন। কার্তিক মাস এলে এক দিনের জন্য বছির আসে বাড়িতে। বছরের ওই একটি দিনই ছিল তাঁর আনন্দের। বছির চলে যেতেই আবার মলিন হয়ে যায় তাঁর মুখাবয়ব। এভাবেই তাঁকে দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে পাড়ি দিতে হয় কুড়ি বছর। এর মাঝে যমুনার মাতো তার জীবনে নানা চড়াই-উৎরাই বয়ে গেছে। চোখের জলে ভাসিয়ে পাত্রস্থ করেছেন চার মেয়ে। এরপর তাঁর জীবন হয়ে পড়েছে খাঁ খাঁ মরূদ্যান। স্বামী মরেছে সেই কবে, ছেলেটা পরের বাড়িতে বছরজুড়ে চাকরের কাজ করে। মেয়েগুলো শ্বশুরবাড়িতে। তিনি বড়ো একা। পাশে নেই কেউ। ছেলে থেকেও না থাকার মতো। তাঁর চারদিকে কেবলই শূন্যতা। সে শূন্যতা উইপোকার মতো ক্রমইে তাঁকে কাবু করতে থাকে। নানা রোগ বাসা বাঁধে শরীরে। বার্ধক্য ভর করে দারিদ্র্যের কাঁধে। দিন দিন শরীর নুয়ে পড়তে থাকে। কম ঝড় বয়ে যায়নি এই শরীরের ওপর দিয়ে। আর কত! এবার বুঝি সময় হয়েছে তাঁর বিদায় নেয়ার। ছেলেটার জন্যই কেবল উদ্বেগ। সেই যে দশ বছর বয়সে বছিরকে চেয়ারম্যান বাড়িতে দিয়েছেন; আর নিজের করে কাছে পাননি। চোখের দেখা দেখেছেন। অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে। পারেননি বুকে জড়িয়ে আদর করতে। মাথায় হাত বুলাতে।

এরপরও অনেকগুলো বছর কেটে গেল। ছেলে যে তার দূরেই রইল; অভাব ছেলেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আর কাছে ফিরতে দেয়নি। তাঁর ভীষণ অভিমান। অভিমান অভাবের ওপর, নিজের ওপরও রয়েছে। একটু সচ্ছল করলে কী এমন ক্ষতি হতো পরম প্রেমকর্তার ? কিন্তু তাঁর সে অভিমানের কী মূল্য! সে যে গরিবের চূড়ান্ত, মনিবের লাল-নীল ইশারা। তাঁর তো কোনো কিছুর ওপর অভিমান করার অধিকার নেই। গরিবের তিলক যেদিন তাঁর ললাটে এঁকে দিয়েছিল, সেদিনই তাঁর সব অধিকার পলকে মিইয়ে গিয়েছিল। হরণ করে নিয়েছিল তার সবটুকু। আহা! সে অভিমানেই বুঝি একদিন বছিরকে এতিম করে রোগজর্জর শরীরে পাড়ি জমালেন চিরধামে। সেই সাথে বুঝি সাঙ্গ হলো তার সব আক্ষেপ, ক্ষোভ আর অভাবের।

মায়ের মৃত্যুর পর বছির নিয়তির গাণিতিক দৈন্যের সাথে যুদ্ধ করে দীর্ঘ বারো বছর চাকর নামক বন্দিদশার ঘানি টানে চেয়ারম্যান বাড়িতে। চাকরির আর কোনো প্রয়োজন মনে করে না সে। ইস্তফা দিয়ে মায়ের স্মৃতিবিজড়িত গ্রামে মামা আক্কাছ আলী মন্ডলের ভিটায় এসে গমের ডাঁটা ও বাঁশ দিয়ে ঘর তোলে। সেখানে শুরু হয় তার নতুন জীবন। সে জীবনে যেমন অভাব আছে, তেমনি আছে আনন্দও। আনন্দ স্বাধীনতার, স্বকীয়তার। আনন্দ যেমন ইচ্ছে করার।

নতুন এই বাড়িতে বছিরের কাটে বেশ ক’দিন। মামাও তার যত্নের ত্রুটি করেন না। এখানে-ওখানে কাজের জন্য সহযোগিতা করেন। সে বুঝতে পারে এভাবে কাজ করলে তার অভাব থাকবে না। মামার সান্নিধ্য আর সহযোগিতায় দিনগুলো ভালোই কাটতে থাকে।

একসময় মামা আক্কাছ আলী মন্ডল ভাগ্নে বছিরের কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর সততা দেখে খুশি হন। ভাবেন ভাগ্নে তার বেশ কাজের। নম্র-ভদ্র। বয়সও হয়েছে বেশ। তাই মনস্থ করেন বছিরকে বিয়ে করাবেন। সন্ধান করতে থাকেন মেয়ের। এরপর খোঁজ পান পাড়ার শান্ত, সরল, বুদ্ধিমতী আজিরনের। ভাগ্নাকে সে কথা জানিয়ে সম্মতি চাইলে বছির না করে না।

কথাবার্তা শেষে বছিরের সঙ্গে বিয়ে হয় আজিরনের। যদিও বিয়ের বয়স বলতে যা বোঝায় তা হয়নি তার। বুঝতেও পারে না কখন তার পুতুলের বিয়ে খেলার ঘোর কাটতে না কাটতেই ঘর বাঁধতে হয় বছিরের সঙ্গে সংসার।

শুরু হয় বছিরের সাথে আজিরনের নতুন জীবন। যে জীবনের সীমা জীবনব্যাপী।